Paragoni tra il burkini e altre cose

Luca Sofri ha criticato i “come se” relativi al burkini, perché «non è mai “come se”. Per un tratto che è comune ai casi paragonati ce ne sono altri cinque, dieci, cento, diversi».

L’osservazione è corretta. Bisogna però vedere quali tratti e quali no rientrano tra i criteri del divieto francese all’origine della discussione. Esso proibisce di ostentare simboli religiosi e di sottomissione della donna, perché violano i valori di laicità, secolarizzazione, uguaglianza tra i sessi. Con un divieto così motivato, tutto ciò che si può ritenere ostentazione pubblica di religiosità o di sessismo può essere vietato. Anche la tonaca della suora, come pare confermi il vicesindaco di Nizza; poi, in merito, sono d’accordo con quanto scrive la professoressa Alessandra Smerilli e con tutto il suo articolo.

Il direttore del Post prova a proporre dei “come se” che mostrino la plausibilità del divieto e cita il nudismo e la cintura di castità. Entrambi possono risultare intollerabili per la nostra morale. Tuttavia, i divieti dettati solo dalla morale sono discutibili, mentre possono essere condivisibili quelli dettati dalla tutela igienico-sanitaria. Non vogliamo sederci nudi dove molti altri si sono seduti nudi; possiamo intuire la pericolosità di rivestire o addirittura imprigionare le parti intime con materiali metallici, anche se non mi pare ciò sia oggetto di normativa. Una signora, per liberarsi, ha dovuto chiamare i vigili del fuoco.

Luciano Casolari cita un altro “come se”: la svastica o la bandiera dell’Isis. Sono simboli politici inequivocabili. Un vestito può avere un significato politico (per esempio, le camicie nere, verdi, rosse), ma anche no.

Il rispetto e il sospetto per le religioni

Sofri aggiunge che non bisogna abusare del rispetto delle religioni: «Una violenza domestica, in qualunque forma, è una violenza domestica che sia predicata da una religione o no». Sono d’accordo. Con un’aggiunta ulteriore: non bisogna abusare del sospetto antireligioso. Se un musulmano spara alla sorella, perché indossa la minigonna, bisogna perseguirlo senza considerare la sua cultura un’attenuante, come quando lo fa un fratello italiano. Casi sempre troppo numerosi di violenza maschile volti a limitare od annullare la libertà delle donne esistono tra i musulmani, tra i cattolici, tra i laici. Vanno contrastati allo stesso modo, senza farsi frenare da benevoli pregiudizi culturali per gli «altri» e da benevoli pregiudizi psichiatrici per i «nostri».

Quello che non si può accettare è che le mogli, le sorelle, le figlie musulmane siano considerate a priori delle prigioniere, bisognose di una tutela preventiva fatta di obblighi opposti a quelli attribuiti ai loro padri, fratelli, mariti, con il rischio di violare la loro libertà individuale o di metterle tra l’incudine e il martello. Tuttavia, a volerle considerare prigioniere, c’è da immaginare che le donne musulmane siano obbligate, non solo ad indossare il velo, ma anche a non svolgere lavori retribuiti, a svolgere i lavori domestici, a cucinare e a servire in tavola, ad accudire i bambini, ad assistere il marito e gli anziani, a fare sesso. Perché preoccuparsi così tanto e prima di tutto del velo?

C’è uno scarto grande tra la commiserazione apocalittica della condizione delle donne musulmane, viste in balia di uomini violenti e feroci e la modestia di provvedimenti come il divieto del velo. Ecco, un altro “come se”. È come se affermassimo che le prostitute sono schiavizzate, abusate, violentate e uccise e da questa affermazione ne ricavassimo che, allora, alle prostitute va proibito di indossare la minigonna in strada, perché di certo sono costrette ad indossarla. Un provvedimento simile, in effetti, è stato pensato dai sindaci di tre comuni marchigiani e, temo, da altri loro colleghi.

Relativismo, relatività, reciprocità

Io non mi riconosco nel relativismo culturale (ogni cosa è giustificata nel contesto della sua cultura) e neppure nel multiculturalismo (coesistenza di comunità chiuse e separate); sono favorevole all’integrazione (mescolamento delle persone nel rispetto dei principi costituzionali); cerco, tuttavia, di avere il senso della relatività (e della reciprocità) per provare a temperare la mia parzialità. A volte mi riesce. Che il rifiuto della violenza abbia valore universale oppure no, lo affermo e lo rivendico contro qualsiasi cultura.

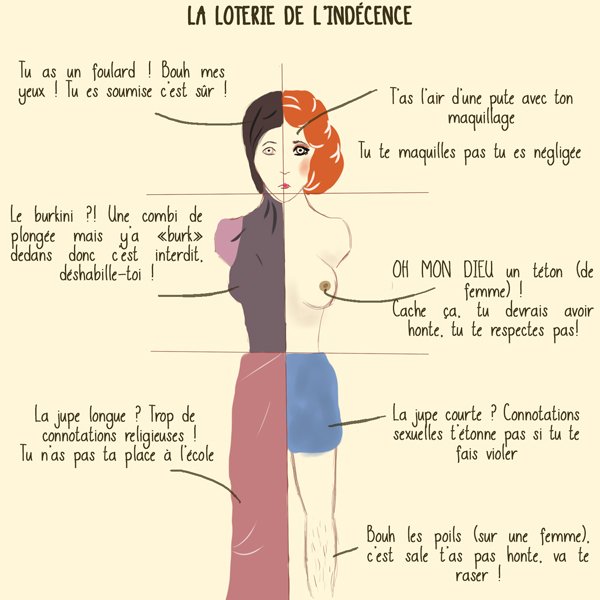

Allo stesso tempo, provo a vedere nelle altre culture ciò che è presente anche nella mia, per esempio proprio la violenza, il sessismo, il conformismo, l’etnocentrismo, per evitare di essere indulgente, garantista, razionale quando questi aspetti negativi riguardano «noi» e fustigatore, giustizialista, irrazionale quando riguardano gli «altri». Considero che pure gli «altri» possano avere uno sguardo molto severo su questi aspetti quando riguardano «noi». Cosa ne pensa il resto del mondo della «nostra» prostituzione, pornografia, pedofilia, mercificazione dei corpi femminili? Quando vogliamo togliere il velo alle donne, vogliamo emanciparle dalla sottomissione o metterle in mutande per il piacere dei «nostri» uomini? Come siamo interpretati? Per una donna musulmana, la donna occidentale è un modello di donna rispettata?

Provo a vedere differenze del tutto lecite: che altre genti, magari quelle che vivono da secoli in luoghi con più sole e più deserto, si coprano di più, abbiano un senso del pudore più forte, ed una spiritualità più intensa. Anche tra «noi» ci sono differenze e spesso perdiamo di vista quelle minoritarie o perdenti. Vi sono persone che provano imbarazzo nel mostrare il proprio corpo, perciò evitano spiagge e piscine e si sentono più a disagio nei mesi estivi. Un maggiore pluralismo nei costumi sarebbe più inclusivo, per tutti. Non siamo l’applicazione pratica di un libro. Le usanze esistono da prima dei libri. Alle usanze abbiamo dato e diamo significati diversi: devozione, appartenenza, status, conformismo, protesta, moda, eleganza, seduzione, preferenza: quella propria e quella di accontentare altri.

Le donne e i loro patriarchi

Esistono donne fedeli alla tradizione. Come pure esistono donne che vogliono bene ai loro padri, fratelli, mariti, anche quando questi uomini non sono meritevoli, e con essi vogliono rimanere in relazione, senza assumere la libertà come primo valore, o senza assumere determinati obiettivi di libertà come prioritari. Queste donne comunque trovano i modi di contrattare spazi di libertà e di potere e l’interferenza di una autorità «illuminista» può fargli danno. Sono cose che capitano tra noi, pure in situazioni molto diverse dalle relazioni affettive. Negli anni ’90, a sinistra, pensavamo alla riduzione dell’orario di lavoro. Avrebbe aumentato la libertà dei lavoratori e redistribuito l’occupazione. Un’idea ottima, molto razionale. Ma non fu appoggiata dal movimento sindacale e dai lavoratori; dicevano che doveva essere materia regolata nei contratti e non dalla legge. Essi non volevano lavorare di meno, anzi erano disposti a lavorare di più. La loro priorità era il salario, volevano aumenti salariali. Il capitalismo esiste anche con il sostegno dei lavoratori. I sindacati ed i partiti operai hanno ottenuto conquiste quando sono stati capaci di accordare i loro programmi agli obiettivi considerati prioritari dai lavoratori.

Così posso ammettere che le donne abbiano priorità (o desideri) differenti da quelle assegnate loro dalla mia idea di femminismo. Proprio tutte le donne. Possono esistere donne tradizionaliste che per propria volontà aderiscono ai precetti della propria religione, pure con un radicalismo superiore a quello degli uomini, come avviene nell’ebraismo ortodosso e nell’islam fondamentalista. Il patriarcato esiste da millenni. Con il sostegno, almeno parziale, delle donne. Può non piacere e può far rabbia (e a me ne fa tanta), ma le donne possono usare e usano la loro libertà anche per sottomettersi; per convergere con questa o quella istanza patriarcale; per schierarsi a supporto nelle guerre territoriali maschili, anche quando il territorio è lo stesso corpo della donne. Sono patriarchi gli uomini che ad oriente vogliono velare le donne. Sono patriarchi gli uomini che ad occidente vogliono svelarle; ben rappresentati da quei poliziotti di Nizza, che impongono ad una signora di svestirsi in spiaggia.

Il burkini incompatibile con i valori della repubblica per il governo francese, incompatibile con la sharia per i musulmani più conservatori. I costumi e le norme sui costumi, oltre il fotogramma che li fissa in un significato, hanno una traiettoria, si muovono verso una direzione. Per quanto sia sostenuto da alcuni laici e alcune femministe, l’editto francese contro le donne velate, recuperato dal repertorio colonialista, non è mosso dalla laicità (che nulla c’entra con l’esclusione della religione dallo spazio pubblico), né dal femminismo, né dall’illuminismo, ma dalla frustrazione di non aver saputo prevenire il terrorismo, dall’islamofobia e dalla volontà di competizione dei socialisti e dei gollisti con il fascismo del Front National.